まず、メトロノームを使った簡単な実験をしてみましょう。

私たちは普段、メトロノームの音を何気なく聞いています。

しかし、その「何気なく聞いている感覚」の中には、すでにリズムの構造が潜んでいます。

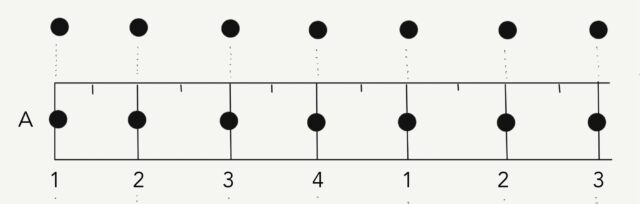

その状態を図に表したのが、こちらです。

この図は、私たちが無意識のうちに感じ取っているメトロノームのリズムを視覚化したものです。

メトロノームの「ピ、ピ、ピ、ピ」という音を聞きながら、自然に「1、2、3、4」とカウントしていくと、このようなリズムになります。

しかし、同じメトロノームの音を聞いても、すべての人が同じリズムを感じるわけではありません。

言い換えれば、音が同じでも、感じているリズム構造が異なる場合があるということです。

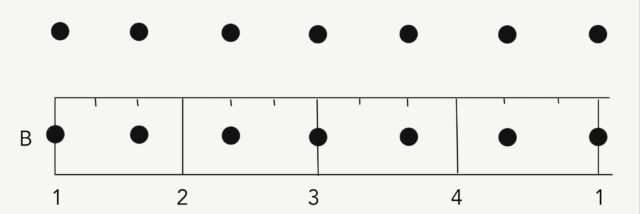

次の図は、その一例です。

これは、先ほどとまったく同じメトロノームの音を聞いていながら、

異なるリズムとして知覚されている状態を表しています。

図だけではわかりにくいかもしれませんが、実際に動画で確認すると、両者の違いが直感的にわかります。

この2つのリズムを比べてみると、どちらも同じ音を使っているにもかかわらず、

まったく異なる時間意識の上に成り立っていることがわかります。

つまりこの実験は、次のことを示しています。

音だけでは、リズムは決まらない。

では、リズムは何によって決まるのでしょうか?

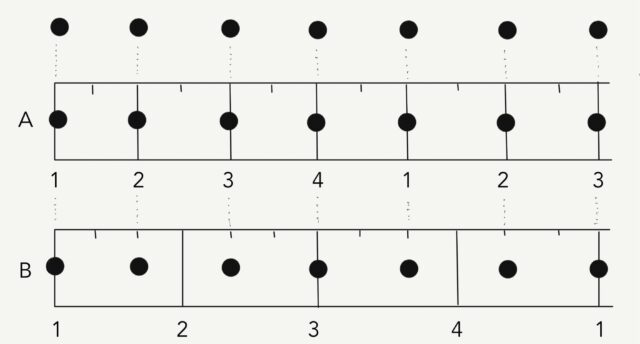

その答えを探るために、もう一度この図を見てみましょう。

最上段が、メトロノームの音そのものです。

2段目のAは、メトロノームを素直に受け取ったときに形成される基本的なリズム。

3段目のBは、同じ音をもとに、Aとは異なるリズムとして構成されたものです。

実はこの中には、拍(beat)、目盛り(pulse)、そして音(sound)という

3つの異なる要素が含まれています。

AとBの違いは、このうちの「拍」の置かれ方が異なることによって生じています。

つまり、拍の違いこそがリズムの違いを生み出しているのです。

このように、リズムは単に音の並びではなく、

拍と目盛りの上に音を“どう感じ取るか”によって成立しています。

したがって、音そのものではなく、意識の中に形成される時間構造がリズムの本質だといえるでしょう。

リズムを理解するためには、

「拍」「目盛り」「音」という3つの要素の関係を見つめることが重要です。

その視点をもつことで、これまで「なんとなく」感じていたリズムが、

より明確な構造として捉えられるようになるはずです。